映画批評「オリバー・ツイスト」

2006.1.23 映画批評

今週末より公開される映画「オリバー・ツイスト」のプレミアム試写。

上映前に行われた主演バーニー・クラーク(撮影当時11歳)の舞台あいさつに、小倉優子が応援にかけつけ、映画評論家のおすぎが見どころを解説。

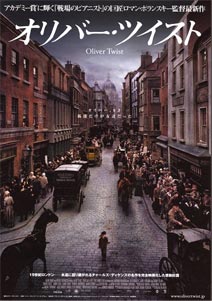

監督・製作:ロマン・ポランスキー(「戦場のピアニスト」) 製作:アラン・サルド、ロベール・ベンムッサ 原作:チャールズ・ディケンズ 脚本:ロナルド・ハーウッド 撮影:パヴェル・エデルマン 音楽:レイチェル・ポートマン 出演:バーニー・クラーク、ハリー・イーデン、ベン・キングズレー、ジェイミー・フォアマン、ハリー・イーデンほか 上映時間:129分 配給:2005英・チェコ・仏・伊/東芝エンタテインメント、東宝東

原作は19世紀イギリスの文豪チャールズ・ディケンズの同名作。孤児として生まれたオリバー(バーニー・クラーク)は、救貧院や奉公先で理不尽ないじめを受け続ける。そんなオリバーが奉公先を抜け出して目指した先はロンドン。ここでオリバーは、一風変わった窃盗団のボス、フェイギン(サー・ベン・キングスレー)と、手下の少年アートフル・ドジャー(ハリー・イーデン)らに囲われることになるが、究極の悪党ビル(ジェイミー・フォアマン)の悪事に巻き込まれ、事態は思わぬ方向に動きはじめていく…。

見どころの一つは、セットの素晴らしさ。プラハに再現したという19世紀ロンドンの街並みは、CGに頼ることなく、壮大なスケールとリアリティを実現。石畳に彩られた道や建物はいうまでもなく、衣装や家具をはじめとした調度品にまでこだわった演出は、物語とはまた違った観点から、見る人の興味を引き付ける。

産業革命で活気づく19世紀のロンドン。市場には物があふれ、待ち行く人にも笑顔がある。文化的で健康的な雰囲気。誰もが明日以降の平穏無事を約束されているかのように見える…。

ところが、一歩街の裏通りに足を踏み入れると、そこには、貧しい人々が肩を寄せ合うようにして暮すスラムがある。ひっきりなしのいざこざが“不健全”さを、ちょろちょろと走る野ネズミが“不衛生”さを象徴。「活況な表通り=中・上流階級、陰湿な裏通り=下流階級」という分かりやすい図式が、この時代の急激な経済発展がもたらした光と影を浮き彫りにしている。さしずめ、影の濃さは、当時の孤児に対する大人たちの冷たさ——家畜と接するがごとく——に表れている。

こうした階層や貧富の差のなかで、弱者である子供たちが多くのツケを支払わされていることも事実。とくに、身寄りのない子供たちには、自分たちが生きていくためにしなくてはならないこと(たとえば犯罪)を優先して考え、実行することを甘受している。

天涯孤独のオリバーは、このロンドンでも、かずかずの苦難にぶちあたるが、どんなにときでも、その純真無垢な心を、悪の手に差し出すことはない。あらゆる悪の誘いに耳を貸さないオリバー。それどころか、自分の哀しみよりも、他人の哀しみに共鳴してしまうようなナイーブさまで持ち合わせている。そんなオリバーに宿る“善良さと優しさ”は、まさしく、ロマン・ポランスキー監督が盛り込んだ最大のテーマではなかっただろうか。

心ない大人たちから誹謗や中傷を浴び、石ころや紙くずのように使わても、なおまっすぐに人を信じ続けるオリバーの存在は、たやすく人を信じれなくなった現代の私たちには少しまぶしすぎる。私利私欲と悪意が渾然一体となった裏社会のなかに咲く一輪花——オリバー・ツイストは、そんな少年である。

自分にとってけっして最良と呼べる恩人ではなかったはずのフェイギンに会うために、オリバーが刑務所を訪れたラストシーンは、オリバーという人間を象徴的に描いた名場面といえるだろう。

細かい表情やしぐさで繊細な感情を表現するバーニー・クラークの天性的な演技力もさることながら、フェイギンの手下として活躍するの敏腕スリ師アートフル・ドジャーを演じたハリー・イーデン(撮影当時14歳)の演技力もピカイチ。将来のイギリス映画界を背負うであろう2人の子役に注目である。

記事はお役に立ちましたか?

以下のソーシャルボタンで共有してもらえると嬉しいです。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓